高齢者人口の増加に比例して、介護保険制度の要支援・要介護に認定される高齢者数も増えている。仕事をしながら親などの高齢者を介護する人は、年齢的に会社で責任ある職に就いた、働き盛りのことが多い。介護は「いつまでかかる」という期間が見通せないため、仕事との両立が難しくなり、退職して介護に専念することを選ぶ人もいる。

いっぽう、職場の第一線で活躍する人材が失われることは、企業にとって大きな損失だろう。少子高齢化が進んでいるうえ、今後団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になれば、この状況はさらに進むことが見込まれている。こうした問題に対応し、国は“一億総活躍社会”の実現に向けて、「介護離職ゼロ」の目標を掲げた。

仕事と介護が両立しやすい制度とは

企業で働いている人は、仕事と介護を両立するために、「育児・介護休業法」に基づいた制度を利用することができる。女性が出産のために育児休暇を取るように、介護が必要な家族がいる場合、介護に専念するために休みを取ったり、勤務時間を調整できたりする制度だ。

その内容は、「介護休業制度」、「介護休暇制度」、「介護のための勤務時間の短縮等の措置」の3つ。これら制度は改正され、2017年1月1日から施行されている。以前より内容が緩和され、より利用しやすい配慮がなされている。

介護のために休める制度。その内容は?

「介護休業」は、介護が必要な家族1人につき、通算93日まで仕事を休業できる制度。以前は1回しか取得できなかったものが、改定後は3回を上限として分割して93日まで休業できるようになった。この通算93日の休業は毎年取れるのではなく、あくまで介護が必要な家族1人に対する一度だけの休業。93日を3回に分けて、数年かけて利用するなど、休業期間を調整できるよう内容が緩和された形になる。

93日のすべてを介護に専念することに当ててもよいが、制度の意図としては、仕事と介護を両立するための環境づくりに当てることを考慮している。介護しやすい生活環境を整えるには、ケアマネージャーと面談したり在宅サービスを探したりしなければならないが、日中仕事をしていては時間が取れない。その時間をつくるために介護休業を利用するという考えだ。

「介護休暇」は介護が必要な家族1人につき、1年に5日まで休暇を得られるというもの。以前が1日単位だったのが、現在は半日から取得できるようになっている。例えば、午前中に休んで要介護者を病院やケアサービスに送って午後に出社するなど、フレキシブルに休暇が取れるようになった。

休まずに勤務時間を調整する方法も

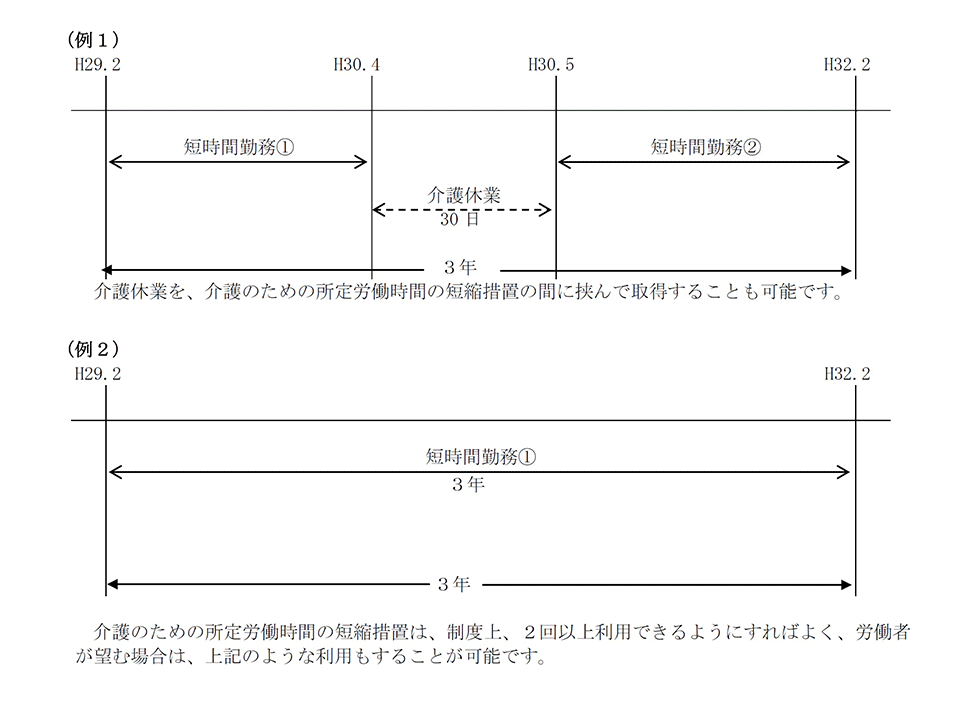

「介護のための所定労働時間の短縮措置等」は、介護が必要な家族1人につき、勤務時間を短くしたり、フレックス制度を利用したり、始業・就業時間を遅く・早くできる制度。以前は、介護休業の“93日までの休業”と合わせて計算していたが、法改定後はそれとは別に、利用開始から3年間、2回以上の利用が可能となった。

家族の介護が必要になった職員に対し、どのような措置で労働時間を短くするかは事業主が選んで決める。また、“3年間、2回以上”と法で定めたものなので、これを満たしていれば、事業主が5年間、10回以上などと措置を決められる。

例えば、事業主が短時間勤務の措置を取り、3年間で2回と決めたとしたら、利用者は、1年目は短時間勤務、2年目は通常勤務、3年目にまた短時間勤務にするなど調整する。間に介護休業を挟んで利用することもできるため、2年目は通常勤務しながら介護休業を取得するなどしてもいい。

また、制度としては3年間で2回以上利用できるようにすればよいので、3年間ずっと短時間勤務を望む場合は、そのように利用することもできる。

残業を免除するなど、新たな制度も導入されている。これらの制度が利用できる“労働者”は、正社員だけでなく、パートや派遣、契約社員であっても、一定の要件を満たしていれば対象となる。国は事業主に対し、これらの制度を取り入れることを義務付け、介護する人が制度を利用しても解雇など不利益なことをしてはいけないと定めている。

制度に取り組む企業を国が支援。

介護を理由に離職する人が増えるなか、職場環境を改善して離職者を減らす取り組みをする企業に対して、国は助成金を支給している。“介護離職を防止”するために介護休業や介護制度を取り入れることをはじめ、介護を理由に退職した人がまた働けることになったときに復職でき、きちんとした評価や処遇を行う再雇用制度を導入・実施している企業には助成金で支援する。企業をサポートすることで、働きながら介護がしやすい環境を広めていく試みだ。

とはいえ、働きながら介護を続けるにはやはり限界がある。生涯未婚率が上昇して独身者が多いこと、共働きの家庭が増えていること、少子化でサポートしあえる兄弟が少ないことなど、要因はさまざまだ。会社に出社するのではなく、情報通信を利用した在宅勤務を考慮するなど、働き方の変革も必要かもしれない。

2017年7月14日掲載